écrit en juillet 2022, amendé en mai 2023, puis janvier 2024, mis sur le blog en janvier 2024. YES. n’hésitez pas à nous écrire si vous voulez l’article au format PDF : grape.contact@protonmail.com

Les implications et conséquences des Jeux Olympiques de 2024 sur les habitant.e.s des quartiers touchés par les projets[1] et sur la financiarisation de la ville sont abordées et dénoncées depuis plusieurs dizaines d’années. En France, ce travail est notamment mené par le comité de vigilance JO 2024 à Saint-Denis ou le collectif Saccage 2024. La revue Après la Révolution a également produit un hors-série sur le sujet, intitulé JO 2024, Carnet de Luttes[2].

Ces textes se focalisent sur la capitale de la France. Mais Paris (ou plutôt, le Grand Paris) ne sera pas la seule ville concernée par l’accueil de compétitions, impliquant des chantiers et des transformations à diverses échelles ainsi que d’importants investissements financiers, déboursés par les villes elles-mêmes et par les différents échelons territoriaux.

Ce texte est une petite enquête sur le projet olympique pour Marseille.

Situation et économie du projet

Cet été Marseille accueille les épreuves olympiques de voile. Elles devaient initialement se dérouler sur 3 zones, toutes à proximité du parc balnéaire du Prado, créé artificiellement à la fin des années 70 sur l’initiative de Gaston Deferre[3]. Ces trois zones étaient les suivantes :

- Le Village Olympique, sur les pelouses du Prado ;

- Une tribune temporaire de 5000 places, « montée sur la corniche », qui devait permettre une vue imprenable sur les épreuves. Le projet a finalement été abandonné en mars 2022 sous la pression de la municipalité. Les raisons invoquées sont d’ordre sécuritaires (risque terroriste) et financières (coût trop élevé).

- La Marina du Roucas Blanc, sur laquelle nous nous concentrerons, d’où se feront les départs des bateaux. C’est un projet de réaménagement de 22 000 m2 d’espaces extérieurs ainsi que du bassin de la marina, et de construction de 8 000 m2 de bâti. Ce sont les cabinets d’architectes Carta Associés et Tangram+Rougerie qui, en association avec l’entreprise Travaux du Midi (Vinci), ont remporté la compétition, face à Bouygues associé à l’agence d’architecture de Jacques Ferrier, Eiffage qui candidatait avec Chabanne Architecture, et Léon Grosse avec Panorama Architecture et l’agence allemande Auer et Weber.

Les infrastructures se concentrent sur le bord de mer, à proximité des beaux quartiers : avenue du Prado (qui concentre entre autres banques et ambassades), parc Borely, quartier du Roucas blanc où la concentration de villas estimées à un ou plusieurs million est la plus haute de Marseille. « Au moins, pas de gentrification », pourrait-on penser à première vue. Mais en y regardant de plus près, ces plages de sable accueillent des personnes de classes sociales différentes, et même, plutôt issues de classes populaires, notamment l’été. En effet il s’agit des seules plages de sable, avec celle du Prophète, facilement accessible avec des poussettes et proche de Marseille. La privatisation de ces plages a eû lieu dès l’été 2022 avec la fermeture au public de la cale de mise à l’eau de la Pointe Rouge afin de la réserver aux premiers entraînements olympiques, et ce alors que cette cale est « le seul accès gratuit à la partie sud de la rade marseillaise, et qu’il est déjà sur-fréquenté »[4].

Le projet de la Marina s’accompagne d’une « requalification de l’espace public », selon le jargon urbanistique, dont l’objectif est « d’apaiser sensiblement le quartier » et de « fluidifier la circulation »[5]. L’argument des mobilités douces corrélée à l’apparition de nouveaux services du secteur tertiaire sert bien entendu à « accroître l’attractivité commerciale ». Ainsi, « riverains, commerçants et usagers du centre de voile » pourront profiter de ces nouveaux aménagements. Ces discours consensuels, propre au champ de l’aménagement urbain, laissent dans l’ombre notamment les motifs et raisons qui sous-tendent le dessin et l’organisation spatiale des aménagements, conçus et construits pour faciliter les contrôles policiers. Sans parler des caméras de vidéo-surveillance supplémentaires qui seront installées.

Quant au verdissement… « 350 arbustes et massifs ainsi que 5 arbres de haute tige seront plantés ». La logique comptable et le dérisoire du chiffre fait rire jaune : 5 arbres pour « renforcer la biodiversité et lutter contre les ilots de chaleur urbains ». Tout ça, en vue d’une densification de la nature sur le littoral… A cette allure ledit littoral sera probablement sous l’eau, bien avant que les « hautes tiges » aient atteint leur hauteur d’arbre adulte

Du sport pour une politique de l’apolitisme

A Marseille, il s’agit donc de construire le pôle olympique des sports nautiques, dits « de voile », qui regroupe différentes pratiques sportives historiquement et culturellement bourgeoises, ou du moins, élitistes[10]. Au-delà de ce rapport entre ces pratiques sportives spécifiques et habitus culturellement et socialement marqué, les Jeux Olympiques relèvent d’une organisation internationale majeure qui associe des fédérations, un CIO, et des entreprises (médias, entre autres) associées en tant que « partenaires officiels » aux CIO depuis 1985. Ils proposent un modèle universel et entretiennent une mythologie contemporaine puissante, que certain.es, à l’instar de Jean-Marie Brohm, se sont attelé.es à décortiquer[11].

Les discours de célébration du sport, repris par les états et leurs relais médiatiques, cachent des enjeux économiques et politiques. Par exemple, les fractures de développement économique se retrouvent dans les répartitions de participant.es aux jeux selon les pays et continents. De manière plus parlante géopolitiquement : on peut se souvenir de la campagne de boycott de la coupe du monde de foot de 78 en Argentine sous la dictature militaire que la France (parmi d’autres) ignora en envoyant quand même ses joueurs, de l’absence de boycott des jeux de Moscou en 1980 malgré l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS, ou, plus récemment, de l’absences de boycott des mondiaux de football malgré les milliers de morts sur les chantiers et l’absurdité écologique liées entre autres aux dépenses en eau.

Au-delà du constat de la « politique de l’apolitisme » du mouvement sportif[12], la théorie critique du sport définit ce dernier d’abord comme une institution, « un système de compétitions physiques généralisées, universelles, ouvertes à tous, qui s’étend dans l’espace ou dans le temps et dont l’objectif est de mesurer, de comparer les performances du corps humain conçu comme puissance sans cesse perfectible »[13]. Si Brohm n’ajoute pas la critique du virilisme et du masculinisme inhérents, il pose bien ici l’idée de positivisme et d’idéologie du progrès (physique, mais en réalité, aussi technique) lié aux pratiques sportives. Les rapports de production capitalistes sont reproduits symboliquement et sous forme de spectacle, réifiant par ailleurs certains individus sur l’autel de la performance et du record. Paradoxalement, cette réification produise une décorporation : le sportif de haut niveau, mis sous les feux des médias, est vidé de désir propre, désubjectivé. L’objectivation est alimentée évidemment de mécanismes sexistes dès qu’il s’agit de compétitions féminines (on pense aux tenues réglementaires des joueuses de volley-ball, ou encore des gymnastes), et de mécanismes racistes qui comprennent l’exotisation des corps noirs.

L’idéologie du sport olympique telle que définie par l’un de ses plus fervents défenseurs modernes se pose ainsi : « Le sport c’est une école d’audace, d’énergie et de volonté persévérante. Par son essence, il tend vers l’excès ; il lui faut des championnats et des records et c’est sa belle et loyale brutalité qui fait les peuples forts et sains »[14]. La lecture nationaliste et darwiniste saute aux yeux, et si la citation a 100 ans cette année, force est de constater que cette ferveur vers toujours plus de spectacle ne semble pas près de cesser.

Contre ce projet et les JO en général

Depuis la restauration des jeux olympiques sous leur forme moderne, à savoir depuis 1896[15], l’olympisme constitue pour chaque État l’opportunité d’affirmer son pouvoir, sa puissance et sa place dans les relations internationales. D’un point de vue économique, les JO comme d’autres compétitions ou évènements d’échelle mondiale (comme les Foires Internationales) entraînent une débauche de moyens tant financiers qu’humains. La démesure de ces manifestations et les exigences de calendriers donnent lieu à des conditions de travail inacceptables, comme nous l’avons vu au Qatar pour le mondial de football 2023, où le nombre de décès atteint officiellement 6500 ouvriers[16]. Ces évènements servent une industrie du divertissement de masse au profit du BTP, des aménageurs, des sponsors sportifs, et des politiques qui courent après l’attractivité, écrasant la vie des travailleurs. Sous le soleil rien de nouveau, certes.

Par ailleurs, alors que les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du Comité International Olympique (CIO), et que c’est lui qui décide exclusivement de la répartition des fruits économiques de la chose, l’organisation et le financement relève de la responsabilité de la ville-hôte et du Conseil National Olympique (CNO), et donc des seules finances publiques. « Même pour ce qui concerne les opérations avec lesquelles le CIO va faire de l’argent (et beaucoup d’argent), ce sont aux organisateurs français des JO, donc les autorités publiques agissant avec de l’argent public, qui vont devoir s’organiser pour garantir les gains d’une organisation étrangère de droit suisse, le CIO. »[17] Il est aussi intéressant de noter que le CIO, lui, s’engage sur un montant qui ne sera pas dépassé, contrairement au pays-hôte qui doit prendre en charge toutes les dépenses d’infrastructures et de travaux d’aménagement, les plus importantes et difficiles à maîtriser. Pour les JO 2024, le budget est passé de 6 milliards à désormais 8 milliards, et ce n’est sûrement pas fini. A chaque édition, les budgets initiaux explosent largement : à Londres en 2012, on passait de 5 à 11 milliards, et à Tokyo en 2020, de 7 à 30 milliards.

D’un point de vue macro-économique, il est évident que la construction d’autant de mètres carrés bénéficie aux multinationales et grands groupes du secteur du BTP, qui engrangent de la thune supplémentaire et continuent à faire tourner leur machine extractiviste. Comme tout bon projet urbain, les JO et les projets qui y sont liés sont une occasion de fixer du capital dans de l’immobilier en coulant un maximum de béton, en inventer depuis le haut décisionnaire des besoins de type transports, tourisme, et restauration, quand des besoins aussi élémentaires que celui de l’accès pour tou.tes à des logements dignes ne trouvent pas satisfaction. Un des exemples le plus parlant à cet égard reste les destructions de favelas à Rio en 2016. Expulsions, contrôle policier, « rénovations », lissage des espaces et de leurs pratiques participent à la gentrification de nouvelles zones urbaines et à l’éloignement successif des populations précaires hors des espaces à valeur marchande.

Ces vastes chantiers semblent plus absurdes encore quand l’on observe les devenirs des bâtiments après la compétition : entre infrastructures abandonnées (voir au Brésil, encore une fois), signe ultime de la mascarade, ou réhabilitation en pôle carcéral du village olympique, comme aux USA à Lake Placid en 1980.

Cependant pour 2024, le CIO a appris de ses erreurs, et on nous annonce donc une bonne nouvelle : la majorité des équipements et des logements conçus pour accueillir les JO seront réversibles et constitueront un « héritage » profitables à tou.tes. Ainsi, les habitant.es du 93, département largement délaissé en termes d’équipements publics, pourront enfin avoir accès à des piscines convenables[18]. Toujours en métropole parisienne, la reconversion des Villages Olympiques et autres Villages des Médias sera une bonne occasion d’inviter un peu de « mixité sociale » dans ce département de pauvres : évidemment, les logements qui seront finalement mis à la location et à l’accession à la propriété après la période des Jeux Olympiques ne seront accessibles qu’à des « tout un chacun » un peu plus fortunés que les voisin.es du quartier de la Plaine, de la Cité des Franc-Moisins ou encore des immeubles insalubres du centre de Saint-Denis.

Et à Marseille, il est avancé que la nouvelle base nautique olympique deviendra un centre de voile municipal, accueillant par ailleurs le pôle France de voile (toujours viser l’excellence n’est-ce-pas), ainsi que les locaux de « l’unité de sécurisation et de protection du littoral de la police nationale ». Bonne ambiance.

Production architecturale : quelles entreprises derrière ce projet ?

Du côté des architectes, c’est un véritable conglomérat d’agences formé précisément pour ce projet olympique qui a remporté le concours. Ces entreprises ont désormais « fusionné », stratégie qui leur permet d’accéder à des commandes et des marchés toujours plus importants en termes de brassage d’argent et d’échelle, en collaboration avec de grands groupes industriels comme c’est le cas pour la marina olympique (association avec Vinci Construction). Dans une optique de recherche plus poussée sur le sujet il conviendrait de mener une enquête plus précise auprès de ces entreprises et du personnel y travaillant, afin de recueillir, au travers d’entretiens directifs et semi-directifs, des données sur les moyens humains et matériels mobilisés pour ce projet (combien de personne ont travaillé et combien de temps, sur quels ordinateurs, avec quels logiciels, selon quelle hiérarchie et chaînes de coopération, etc). Cela nous aurait permis d’avoir un regard plus précis et détaillé sur le travail réel nécessaire à la production de ce projet.

La première agence, Carta Associés, affiche sur son site internet 40 collaborateur.ices (stagiaires évidemment non cité.e.s) vient de fusionner avec Reichen & Robert (57 personnes, stagiaires non mentionné.es non plus), classée 34ème au classement par chiffre d’affaire des agences d’architecture françaises[19]. Les deux agences fusionnées ont désormais des bureaux dans 4 villes : Paris, Marseille, Nice et Rabat.

L’agence Carta a été développée par Roland Carta dans la lignée de son père, également architecte : la reproduction sociale et la transmission patriarcale sont monnaie courante dans la profession. Roland Carta est président du conseil d’administration de la Mutuelle des Architectes Français, ce qui sans doute lui confère un réseau professionnel et un pouvoir symbolique certain, la MAF ayant quasiment le monopole de la mutuelle professionnelle des architectes en France. Désormais, trois autres personnes sont associées à la direction de l’agence.

Quand Roland Carta s’exprime sur son projet, il le raconte comme « une réponse liée à la personnalité de l’architecte ».

Deuxième composante, l’agence Rougerie + Tangram[21], composée de « 80 professionnels représentant une douzaine de nationalités, performants, motivés et complémentaires pour mettre au service de tous sa créativité, ses ambitions écologiques ». Voilà qui pose un certain programme idéologique : universalisme, performance, motivation. On est en plein dans la novlangue managériale au profit d’une écologie green-washée.

Le site internet montre une organisation du travail par pôles : architecture, urbanisme, paysage, chantier, et laboratoire de Recherche & Développement[22]. Ce type de laboratoire permet le dépôt de « brevets », qui tombe sous le droit de la propriété industrielle et non sous le droit d’auteur auquel sont d’ordinaire affiliées les productions architecturales. Le « Lab » de R&D de Rougerie + Tangram est décrit sur ce site comme : « laboratoire de recherche prospective, fondamentale et appliquée, le rêve et le pragmatisme se rejoignent dans une approche multidisciplinaire » dans laquelle « la passion et l’audace pour développer une architecture biomimétique visionnaire sont ses maîtres mots »[23].

Le génie masculin et les nouveaux oripeaux du colonialisme version cybertech

Pour mieux comprendre cette référence à « l’architecture biomimétique visionnaire », creusons un peu autour de la personne de Jacques Rougerie (nous parlons bien de l’architecte, et non de l’historien spécialiste de la Commune de Paris).

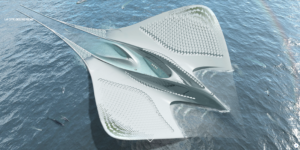

Jacques Rougerie, 78 ans, s’est auto-proclamé « spécialiste de la mer ». Il est membre de l’Académie des Beaux-Arts depuis 2008. Il est à l’origine de « projets pour l’exploration des océans », notamment à travers la conception de vaisseaux d’exploration des mers. Il conçoit également un projet nommé Sea-Orbiter, censé être l’équivalent de la station spatiale internationale, mais sous la surface océanique. Ce projet, dont la construction fût initiée en 2014 mais depuis interrompu, devait aboutir sur une mise à l’eau d’un prototype devait être mis à l’eau en 2020. L’idée à terme derrière cette exploration et cette station d’observation serait, à terme, tout simplement, de permettre l’établissement de communautés humaines dans les océans : l’exploitation des terres non immergées du globe ne lui suffit pas. Les images mises en avant sur le site internet laissent penser à une forme de colonisation pure et simple des océans (ici insérer image), on est assez loin des théories d’Isabelle Stengers ou de Donna Haraway [24]. Passionné par les nouvelles technologies, les aéroports, les habitats sous-marins et les villages flottants, Rougerie se revendique d’une architecture « biomimétique » et « bio-inspirée », c’est-à-dire, qui copie les formes du vivant pour créer des formes architecturales, urbaines, ou en l’occurrence, de vaisseaux sous-marins.

Accessoirement membre de l’Académie d’Architecture, Officier des Arts et des Lettres et Chevalier de l’ordre National de la Légion d’Honneur, Jacques Rougerie s’est créé en 2009 une petite Fondation, à son nom, présidée par … Albert de Monaco ! Dans le conseil d’administration ne figurent que des noms d’hommes, dont Xavier Darcos. Parmi les mécènes soutiens on compte le groupe Vicat (coucou le béton), cardinal édifice (NGE bâtiment), Legendre… Et ces soutiens sont pour le moins nécessaires, car les ambitions de sa fondation sont extra-planétaires et se dirigent vers, outre les océans, l’espace galactique : « Agir pour une prise de conscience planétaire des grands enjeux de la mer et de l’espace pour le futur de nos civilisations ». L’exploitation des terres non immergées du globe ne lui suffit apparemment pas. Par ailleurs, il s’agit aussi « d’encourager l’audace et l’innovation des visionnaires », de « révéler les Léonard de Vinci, Jules Verne, Gustave Eiffel, FL Wright, Le Corbusier, Yves Klein »[25] du XIXe siècle.

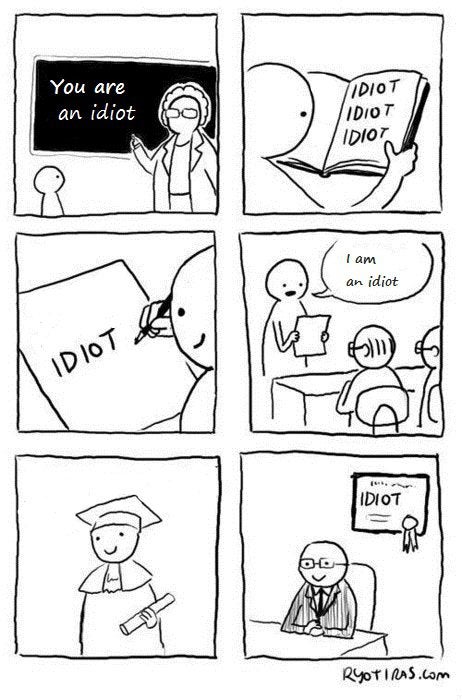

La fondation Jacques Rougerie organise donc des concours, dont les projets lauréats constituent au fil des années une « banque de plusieurs milliers de projets » pour « bâtir le monde de demain ». La vision écologique est ici technologisante, et on peut affirmer sans verser dans l’anti-tech que ces projets sont vides de toute critique ou même mise en doute de l’idéologie progressiste et du rêve technologique voire cybertechnologique (qui ici n’est ni pirate ni révolutionnaire). Le travail (gratuit, faut-il le préciser) de ces étudiant.es participant aux concours de cette fondation, participent par ailleurs à l’aliénation et à la mystification du travail « artistique » (ou créateur) en légitimant ce travail impayé à la faveur d’une « reconnaissance » par la compétition. Reconnaissance relative par ailleurs, chaque projet se trouvant, sur le site internet, noyé parmi une multitude d’autres projets. Les projets semblent d’ailleurs tous similaires les uns aux autres dans leur esthétique, (re)produite grâce à quelques logiciels hégémoniques : images 3D rutilantes, futurisme holywoodien, 4K , formes d’inspiration animales ou végétales.

Certains ressorts idéologiques des analogies entre « vivant » et architecture ont été étudiés (entre autres) par Kenny Cupers et Charles L. Davis II. Ce dernier, dans son ouvrage Building Character[26] , avance la thèse d’un nationalisme organique propre aux États-Unis,développé au tournant du 19ème et 20ème siècle, qui permet l’intrication de l’idée d’état avec celle de pureté de la nature, oblitérant fondamentalement les populations indiennes pré-existantes et leurs modes de vie. Il montre également comment le paradigme organique qui sous-tend ce nationalisme, et qui sous-tend également le travail de Rougerie, est basé sur la foi en la science et sur des parallélismes formels et physiques qui peuvent être dangereux. Charles L. Davis II reprend notamment les tables iconographiques de Viollet-le-Duc, qui utilisait les profils raciaux pour expliquer et naturaliser historiquement les évolutions des types architecturaux afin de rappeler que ces rapprochements peuvent vite être mis au service d’une idéologie raciste européano-centrée et blanche.

(ici insérer image : la retrouver !)

Kenny Cupers a pour sa part travaillé sur les fondements environnementalistes du modernisme dans l’Allemagne impériale au tournant du XXème siècle, et notamment sur le développement des notions d’Heimat et de Bodenständigkeit et leur rôle dans la légitimation des processus coloniaux internes à l’empire . L’idée d’un ordre social naturel pré-établi [27], existant dans les formes « traditionnelles » et « naturalisées » des villages allemands, sous-tend la pensée de folkloricistes comme Mielke ou Schultze-Namburg . Elle est reprise pour la construction des « settlements » allemands en Prusse et en Pologne entre 1896 et 1918. Sa recherche exemplifie comment des principes biologiques sont étendus à la géographie, et légitiment ainsi la colonisation et la domination. Dans l’idée : comme une plante étend ses racines, le peuple allemand et la nation doivent s’étendre leur influence et ses installations. Les colonies allemandes « intérieures » et les nouveaux villages sous-océaniques que Jacques Rougerie se fait une joie de dessiner sont saturés de la pensée (et de l’imagerie) d’un ordre métabolique.

Plus généralement, Jacques Rougerie, grâce aux services de ses dizaines de salarié.es, utilise dans son travail des images d’une « nature »[28] idéalisée qu’il met au service d’un discours d’apologie du progrès technique et d’une foi aveugle en la science. Ce progrès, dans ces discours, est évidemment l’oeuvre de grands hommes blancs, nécessairement hautement technologique, bien sûr colonisateur de nouveaux espaces encore peu explorés par l’humain, mais surtout tout à fait écologique. Le biomimétisme architectural permet donc ici de défendre un projet sociétal qui dépouille l’idée d’écologie de tout son sens en y associant extractivisme, industrie, spectaculaire et technologie, et qui n’interroge par une seconde les rapports de production ayant cours dans ces-dites « oeuvres ». Ces méga projets ne peuvent que résulter de rapports d’exploitation, tant aux niveaux des entreprises d’architecture ou de construction qu’au niveau de l’extraction même des matériaux mis en œuvre. C’est donc, sous couvert de la pureté associée à l’idée de « nature », une belle enfumade que Jacques met au service de ses amis les maîtres d’ouvrages, se plaçant ainsi dans une tradition idéologique douteuse.

Le projet architectural de la Marina : entre discours et images[29]

Le projet retenu présente selon le jury du concours une certaine « maîtrise des coûts » ainsi qu’un « l’impact environnemental réduit ». On serait face à une architecture « peu ostentatoire » du fait de bâtiments à un seul étage (le lien entre faible hauteur et manque d’ostentation est pour le moins bancal). En outre, il s’agirait d’un projet « adaptable » et « modulable », ce qui semble avoir influé sur la décision du jury qui se soucient dorénavant des devenirs des infrastructures olympiques, bien sûr…

La Marina serait conçue « comme un anneau tourné vers la mer et parfaitement inséré dans son environnement ». La symbolique de l’anneau, qui évoque mariage, union, et paix est ici implicitement mobilisée. S’ensuit la logorrhée habituelle pour qui fréquente les discours d’auto-légitimation des architectes sur leurs projets. Il s’agirait de « s’inscrire dans le site sans abîmer, sans dégrader ». Est-il utile de rappeler que si le discours assumait ce qui allait être modifié, dégradé, extrait pour construire, personne n’aurait envie de leur projet neuf. On est dans un maniement du langage qui se veut certes une opération de persuasion mais également performatif[30]. Or la qualité d’un espace ou d’un bâtiment ne se déclare pas, elle se construit. L’insertion parfaite et presque « pure » dans un environnement est l’un des mythes récurrents de l’architecture, qui oblitère à la fois les enjeux de propriété foncière, et les coûts humains matériels et écologiques liés à la construction. Le plan du bâtiment reprend la typologie de la « rotonde », forme au caractère royaliste voire néoclassique – au passage, la rotonde la plus connue de l’architecture française, celle de La Villette par Ledoux, servait à la perception de l’octroi[31] avant la Révolution française. Celle-ci est divisée en 6 parties fonctionnelles : technique, direction de la mer, encadrement pédagogique, magasin de stockage du matériel et vestiaire, espace « pôle France de voile ». Cette rotonde sera couverte de « grands portes à faux, avec une « toiture qui ondule comme une plage ». On rirait presque. La question de l’écologie se trouve tout aussi vite balayée par l’architecte : « ne cherchons surtout pas à parler de chiffres et du nombre de mètres carrés ». Invisibiliser les réalités financières et ce qui est quantitativement mesurable : une façon de ne pas rendre compte de l’absurdité de tels projets. Comme souvent pour les projets en bords de mer, le discours est renforcé par l’emprunt d’un champ lexical métaphysique et poétique. Ainsi de la description du lieu du projet, qui se tient là « où se réunissent à la fois l’horizon et la ville […], sur cette limite entre la terre et la mer ».

Qu’est-ce-que cette rhétorique romantique vient indiquer ? Une sensibilité particulière de l’architecte ? Elle efface en tous cas, et invisibilise, ce qu’est ce site : une construction artificielle des années 70, qu’il n’y a pas lieu de romantiser. Face à la mer Méditerranée, dont la traversée chaque jour par des personnes fuyant leurs pays rend visible la nécropolitique et le racisme des états de l’Union Européenne.

[1] On pense en premier lieu aux jardins ouvriers d’Aubervilliers, partiellement détruits pour la construction de la future piscine olympique.

[2]https://riot-editions.fr/ouvrage/apres-la-revolution-hors-serie-jo-paris-2024-carnets-de-luttes/

[3] maire de Marseille de 1953 à 1986

[4]https://marsactu.fr/bref/les-plaisanciers-de-la-rade-sud-prives-de-mise-a-leau-par-les-jo-2024/

[5] Voir le site internet de la Métropole.

[6]https://gomet.net/marina-olympique-des-jo-2024-un-projet-bien-plus-que-sportif/

[7]https://www.marseille.fr/logement-urbanisme/actualites/la-ville-de-marseille-met-aux-encheres-trois-biens-vacants-municipaux

[8] selon Renaud Muselier, président de la région Sud-Paca

[9] https://marsactu.fr/marseille-veut-que-le-tourisme-lui-rapporte-25-milliards-deuros-en-2025/

A voir aussi, un immeuble évacué sur la Canebière est aujourd’hui en cours de réhabilitation… pour devenir un hôtel de luxe sur la canebière, quand d’autres bâtiments rénovés restent en « jachère spéculative ».

[10] Jean-Marie Brohm, « L’olympisme ou la continuité d’une idéologie totalitaire », Outre-Terre, vol. 21, no. 1, 2009, pp. 75-87

[11] Voir aussi J-P. Augustin et P. Gillon, L’Olympisme : bilan et enjeu géopolitiques, Armand Colin, Paris, 2004.

[12] Defrance Jacques, « La politique de l’apolitisme. Sur l’autonomisation du champ sportif » in: Politix, vol. 13, n°50, Deuxième trimestre 2000. Sport et politique, ss dir. C. Lemieux et P. Mignon, pp. 13-27.

[13] Jean-Marie Brohm, Sociologie politique du sport, Presses universitaires de Nancy, 1992, p. 85

[14] Baron de Coubertin, Discours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver, Chamonix, 5 février 1924. In Message Olympique, 1992, p. 5.

[15] Eûrent lieu à Athènes. Pierre de Coubertin joua un rôle majeur dans cette « rénovation ».

[16]https://www.huffingtonpost.fr/sport/article/coupe-du-monde-au-qatar-d-ou-vient-le-chiffre-de-6-500-ouvriers-morts_208528.html

[17] JO Paris 2024. Carnets de luttes, Hors-série mars 2022, Après la Révolution, Riot éditions

[18]Avec 175 millions de budget, on devrait avoir de quoi faire. La question de la tarification future et des conditions d’éventuelles gratuité n’est bien sûr jamais mentionnée.

[19] 8 413 000€ de chiffre en 2020, voir magazine D’A, 2022

[20]https://mprovence.com/jo-2024-la-future-marina-olympique-sort-de-terre-2-5/

[21] 69ème du classement par chiffre d’affaires précédemment cité.

[22] Les laboratoires de R&D se développent en France à partir du début des années 70, notamment via des traductions d’ouvrages étatsuniens de management d’entreprise ou leurs ré-interprétations. Voir par exemple Raymond Saint-Paul, Recherche et développement, Paris, Dunod, 1966. Il s’agit d’accroître les connaissances en interne, dans l’entreprise, pour pouvoir ensuite directement modifier les techniques de production voire le type de production en soi.

[23] Un coup d’œil sur le site internet de l’agence est par révélateur.

[24] Isabelle Stengers, Cosmopolitiques, Paris, La Découverte, 1997. Et Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Vaulx-en-Velin, Éditions des mondes à faire, 2020.

[25] Ça nous saute aux yeux mais on précise : ni femme ni personne racisée dans cette liste.

[26]Charles L. Davis II, Building Character, The Racial Politics of Modern Architectural Style, University of Pittsburgh Press, 2019. On ne saurait que conseiller aussi la lecture de Race and Modern Architecture: A Critical History from the Enlightenment to the Present, University of Pittsburgh, 2020.

[27] conférence du 5 avril 2022 à l’Ecole de la Ville et des Territoires sur youtube : https://youtu.be/F0O_Nkkh2kI, Mais aussi :

[28]Manifestement, Monsieur Rougerie n’a pas entendu parler de Monsieur Descola, qui nous bassine pourtant assez régulièrement pour nous rappeler que l’idée même d’une « nature » séparée de la « culture » peut être revue.

[29] On se base ici sur une critique des discours produits par Roland Carta, dans une interview trouvée sur internet, et sur les images du projet.

[30] Voir John Longshaw Austin.

[31] Impôt sur les marchandises.